こんにちは、Mistirです。

最近東浩紀の『弱いつながり 検索ワードを探す旅』を読んだ。

東浩紀という人はなかなかに毀誉褒貶の激しい人で、僕自身も氏の行動を手放しで絶賛する気は無いのだけれど、この本は同意できることばかりだった。

曰く「ネットは弱い繋がりができやすい」というのは錯覚で、本当は「強い繋がりが良くも悪くもより強固になる空間である」と。

政治主張、社会問題に対する姿勢、確かにどんな例を思い出してみても、ネット上で生まれる一種の「スクラム」は(ある意味では現実のものよりも)強固になりやすい。

では今後の世界で重要になる「つながり」とは何か。

偶発性を生み、人生に広がりを持たせる「つながり」とは。

それはネットから離れた「リアルの空間を旅すること」にこそ存在する、と氏は指摘する。

そういったリアルの空間の偶発性の中で「検索ワード」を探すことが大事になってくる、と。

確かに「知らない概念は検索できない」。

まず「検索するためのワード」を自分の中に蓄積しておく。そこを起点にして、現実からも、ネットの世界からも広く「知る」ということができるようになる……

と、雑にご紹介しましたが、今日の本題はこの本そのものの紹介ではなく。

「確かにこの世界には……いや、それ以前にこの日本には、『検索では知り得ないもの』がたくさん眠っている」というお話です。

旅すること、旅せずに知り得ないもの

とは言っても「地方の現実が~」と言った重苦しい話をするつもりはない。そういった暗い話もできなくはないけれど、お話したいのは……

ちょっと面白い場所の話と。

ちょっと真面目な場所の話。

それからちょっとしたブログの告知。

その三本だ。

さて、まずちょっと面白い場所の話から。

沼津に、とある施設がある。

その施設は深海魚に関わりがある施設だ。

さて、「沼津 深海魚」あたりで検索してみよう。

……

トップにヒットするのは、おそらくこのサイト。

シーラカンスの冷凍個体で非常に有名な沼津港深海水族館のサイトだ。

展示されている魚は非常にマニアックだが、非常に有名で、実際に楽しい水族館だ。

港町のほど近くにあり、たくさんのお店もあって、美味しい魚を食べるために行くのも良い。

昼からお酒を飲むのも良いだろう。

……が。

僕がお伝えしたい場所は、沼津港深海水族館ではない。

もちろん沼津港深海水族館は良いところだ。だが、今日語りたいところではない。

さぁ、検索ワードを変えて、

「西伊豆 深海魚」あたりで検索してみよう。

あるいは、「戸田 深海魚」でも良い。

「戸田」は埼玉県にある「トダ」ではなく、「ヘダ」と読む。

おそらく……このワードで検索することは「検索してみよう」と誰かが言わない限りそうそう無いだろう。

そうすると、5番目くらいにやっと名前を確認できる施設がある。

戸田にある「駿河湾深海生物館」だ。

何故僕がこの施設を知ったのか。

それは伊豆にあるライダーハウスに宿泊したとき、他のライダーから「たまたま」聞いた。

この施設はタチが悪いことに、その場でサッと調べてみてもなかなかパッとしない。

公式サイトに至っては、

「戸田造船郷土資料博物館」が先に目立ち、「深海生物館」の存在はいまいち目立たない。その上、調べてみてもトップに出てこなかったため、最初はあまり真剣に行く気にならなかった。

「見つけたら行くかぁ」くらいに考えてた。

ライダーハウスに宿泊した次の日、西伊豆の海沿いを沼津に向かって走っていた。

伊豆半島を長方形として、ちょうど「左上の頂点」からすこし下ったところ、凹んだ部分の先端にその施設はあった。

見ての通りぐねぐねと曲がった道を楽しく走っていたら急に見つかるような場所にある。たまたま看板を見かけて「うぉぉここか!」と引き返して行った。

そう、まさに「弱いつながり」の果てにたどり着いた場所だと言える。

駿河湾に面した海岸の駐車場は、サーフィンに来た人や、釣り人たちの車がぽつぽつと駐車してあって、決して寂しい雰囲気ではなかった。

だが、その施設……駿河湾深海生物館はあまり人が多くなく、僕の他にいたお客さんは全員合わせてもせいぜい10人といったところだった。

決して誰もいないというわけではない。

だが、どこかうっすらと漂うもの寂しさ。

そして太陽の暖かさと、広がる海の風景。

僕が伊豆半島、あるいは伊豆半島に点在する諸々の建物や場所が好きなのは、そういったところから来るものなのかもしれない。

閑話休題。

駿河湾深海生物の入場料は、なんと200円。

小さな施設とはいえ破格だ。

二階が造船郷土資料博物館、一階が主に駿河湾深海生物館。

一階にも船や釣りに関わる展示が多々あり、その奥に去年改修されたという深海生物館がある。

その深海生物館に入ると。

ココリコ田中がお出迎えしてくれる。

……!?

確かココリコ田中の立て看板と、そのサイドにココリコ田中が挨拶する動画が再生されているモニタがあったように思う。

公式サイトにもあるように、ココリコ田中はなんと名誉館長だ。

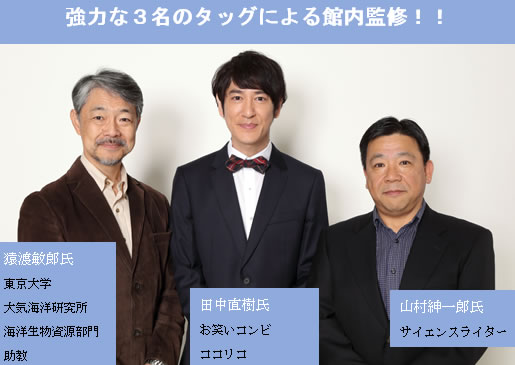

「強力な三人のタッグによる館内監修!!」

……見れば見るほどじわじわくる、この写真。

そして館内の数カ所にタブレットが据え付けられており、そのタブレットにタッチすると……

ココリコ田中が深海魚の解説をしてくれる。

なんだよ……

なんなんだよお前……

単純接触効果でココリコ田中好きになっちまいそうじゃねえか……♡

冗談はさておき。

さほど広いスペースではなく、なんというか「大きな博物館の企画展」といった趣のある展示だが、展示されている剥製や情報の豊富さという意味なら、十分以上に満足できる。

水族館のように生体の展示はないが、大量の剥製と豊富な解説は、駿河湾という生みに思いを馳せるには十分以上のものだ。

何より、この場所には「静けさ」がある。

思いにふけるには十分な場所だ。

剥製に関して言えば、現在に至っても生体が詳しく分かっていないレアな鮫、「オロシザメ」の剥製は新種として発見され論文に掲載されたまさにその剥製そのものらしく、ロマンの塊だ。

実際に大根おろしでも作れそうな激しい鮫肌をしている。

……さて。

一通り巡ったら、二階に向かう。

二階は造船郷土資料博物館だ。

「造船に興味はない」というような人も多いかもしれない。

僕も正直、あまり興味があるわけではなかった。

だけど少しだけ話を聞いてほしい。

プチャーチン。

この名前を覚えているだろうか?

日本史を勉強した人なら覚えているかもしれない。

僕はすっかり忘れていた。

ペリーが伊豆の南端、下田に来航。一年後に日米和親条約が日本と米国の間で結ばれる。

その翌年に日本とロシアの間で日露和親条約が結ばれるが、その際のロシア側の全権がプチャーチン提督だ。

プチャーチンの乗ってきた船、「ディアナ号」は、戸田へ向かう途中、大地震により大破、沈没してしまう。

戸田の人々は、ロシア人たちと協力し、日本初の本格的洋式帆船を完成させる。その船は戸田の人々への感謝を込め、「ヘダ号」と名付けられた……

ざっくりと説明すると、そのような経緯があったらしい。

そしてプチャーチンに関わる資料やモノがたくさん展示されていた。

……もう一度言うが、思いにふけるには十分、静かで、落ち着いた場所だ。

ちなみにココリコ田中がこの施設と関係が深いのは、そもそもテレビ番組の企画で沈没したプチャーチンの「ディアナ号」を探索しようとしたことがきっかけらしい。そこから戸田との交流が始まり、ついには名誉館長に就任することになったとか。

適当に回って、満足感を味わいながら僕は外に出た。

建物の裏手には防波堤があり、その上に登ればすぐ眼の前に駿河湾が広がる。

そこで何もせず、ゆっくりするのも悪くない。

近くには猫が何匹かいた。

餌付けをする人がいるらしい。衛生面的によろしくないとのことで、施設の壁面には餌付けをしないようにとの注意書きがいくつか貼ってあった。

餌付けはやめておこう。とはいえ、猫本人に罪があるわけではない。

特に罪にもあたるまいと、一枚近くで写真を撮っておいた。

その後、沼津付近に立ち寄ったら必ず行く「いけすや」に立ち寄って、家路についた。

そういえば。この「いけすや」を知ったのも、ライダーハウスのライダーの「繋がり」で得た情報だった。

その繋がりによって僕は「成長」したのか?と言われると、そうではないと思う。

「旅が成長をもたらす」といったような考え方が僕は嫌いだ。なんとなくだけれど。

東浩紀の指摘する「観光とは無責任なもので、無責任であるからこそ重要だ」という考え方に僕は同意する。

「観光は無責任だから何も本質が見えない」と批判することは簡単だ。

だが、「その場に入り込んで見える過剰な重み」も、複数の「本質」のある点をあるパースペクティブで眺めたものに過ぎない。

一方で「観光」は無責任だが、無責任であるが故に、今あまりにも「強く」なりすぎている「当事者としての議論」から、意識的に一歩身を引くことができる。

強すぎる繋がりの世界の中で、激しすぎる議論の熱の中から、一歩引いて物事を見ることができるようになる……

というのが東浩紀の指摘することです。

少なくとも、僕はこの旅で、とても大事なものを得ている。

とてもとても、大事なものを。

その実感だけは、胸の奥にじっくりと蓄積され続けている……

さて、前編はここまで。

後編はまた近い内に。

【追記】

後編です。

お読みいただき、ありがとうございました。

ではまた次の記事でお会いしましょう。